PIERO ARESE - Coppi non ha mai vinto una corsa a braccia alzate. Sollevava appena, ma non sempre, la mano destra in un gesto quasi di fastidio, come se volesse scacciare un ancestrale, inesprimibile senso di colpa per la vittoria appena conseguita.

Pesava sulle spalle di quest’uomo taciturno un Paese sfigurato dalla guerra; una guerra da lui vissuta come soldato prima, poi come prigioniero in Nord Africa; un Paese che ricominciava a vivere viaggiando in bicicletta e che si raccoglieva sui tornanti delle grandi salite per vedere nobilitata la fatica da questo campione che saliva leggero, senza quasi mai alzarsi sui pedali.

Visto in piedi il corpo di Coppi non era certo un modello di perfezione. Un torace eccessivamente prominente si appoggiava su un largo bacino da cui discendevano due gambe troppo lunghe di fenicottero. Ma mentre i polpacci si rivelavano piuttosto esili, al contrario i due quadricipiti si evidenziavano in tutta la loro possanza. Eppure questo fisico così sproporzionato, goffo addirittura, ma capace di esprimere quasi sette litri d’aria all’esame spirometrico, si trasformava quando saliva su una bicicletta. La fusione con questo mezzo era perfetta, racchiusa in una dimensione circolare che rispettava tutte le equidistanze in relazione ad un ideale baricentro. Una sintesi unica ed irripetibile.

Non so se Coppi sia stato il più grande di tutti i tempi. Non lo so e non mi interessa saperlo. Coppi è stato Coppi, e basta. Per fare un confronto storicamente valido ci vorrebbero altri bombardamenti, altre devastazioni, altre macerie, bisognerebbe tornare alla bicicletta come mezzo di trasporto abituale, alla fame, all’urlo lacerante delle sirene nel cuore della notte: ecco, in tal caso, forse, ci sarebbero le condizioni storiche per poter rivedere una figura simile alla sua, ma è una possibilità, o meglio, un rischio che non mi sembra proprio il caso di correre.

Un campione quando è veramente grande, supera la dimensione sportiva per divenire testimone di un intero periodo storico, un simbolo in cui si identifica un intero popolo. Coppi è stato questo. Padre del ciclismo moderno, lui così attento a non lasciare nulla al caso, in corsa si abbandonava a lunghe fughe solitarie, del tutto irrazionali e a chi gli domandava il perché di tanto sforzo, quando con meno fatica avrebbe potuto raggiungere lo stesso risultato rispondeva "volevo restare solo".

Coppi dunque colto nel segno della contraddizione che costituisce il suo limite, ma anche la sua grandezza. Così pure quando si risollevava dopo ogni caduta, e sono state tante, causate dalla fragilità del suo sistema osseo. La contraddizione è il segno che umanizza i grandi di tutte le epoche, sempre ed ovunque. Chi non trova nella caduta le motivazioni della sua rinascita non sarà mai veramente un grande, perché dopo la prima sconfitta, non conoscerà più la vittoria.

Fausto Coppi ha attraversato il suo tempo senza cercare protezioni di comodo, pagando a duro prezzo le ragioni delle sue scelte, a volte dolorose, quando hanno toccato la sua sfera privata. Oggi, dopo cento anni, il tempo ce lo ripropone, non chiuso nel bozzolo di sterili mitologie, ma nella sua umanità profonda, nella sua capacità di ritrovare in se stesso le ragioni per ristabilire un rapporto costante tra l’uomo e il campione, per provare ancora una volta la gioia e la tristezza ineffabile della vittoria.

Piero Arese

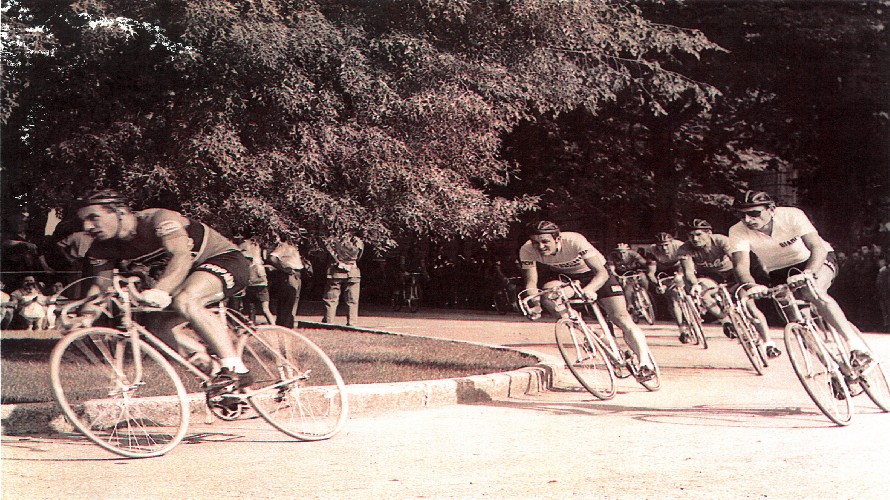

(La fotografia autografata dal Campionissimo che l'autore ricevette dal fratello di Coppi a Castellania e immagini del Circuito degli Assi nel 1955 a Cuneo)